Überblick über das Usability Engineering

Usability Engineering bildet den Rahmen für die Vorgangsweisen und den Methodeneinsatz bei der Entwicklung menschzentrierter Nutzungsoberflächen und Systeme. Die DIN EN ISO 9241-210: Ergonomie der Mensch-System-Interaktion — Menschzentrierte Gestaltung interaktiver Systeme ist dazu die zentrale Qualitätsnorm. Dieser Prozess ist grundsätzlich zertifizierbar. Basis dafür ist die DIN SPEC 92412: Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Auditverfahren für den Entwicklungsprozess interaktiver Produkte auf der Grundlage von DIN EN ISO 9241-210, an der auch der Author mitgewirkt hat. Eine Organisation kann mittels einer zum Verfahren gehörenden Excel-Datei die eigenen Prozesse selbst überprüfen und so den Reifegrad ihres Usability Engineering Prozesses einschätzen. Der Reifegrad kann somit auch als Prozesskennzahl verwendet werden.

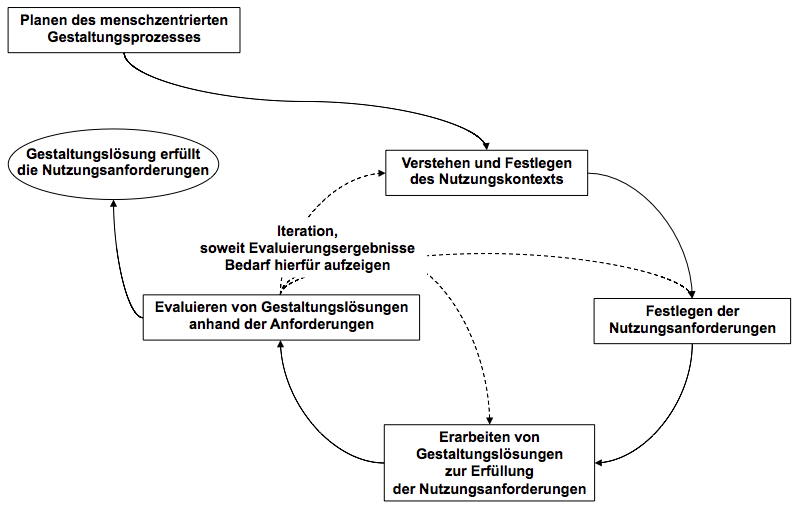

Das Usability Engineering fusst auf einem iterativen Gestaltungsprozess, der in folgendem Schaubild dargestellt ist:

Abhängige Prozessschritte des Usability Engineering (DIN EN ISO 9241-210)

Abhängige Prozessschritte des Usability Engineering (DIN EN ISO 9241-210)Da die einzelnen Prozessschritte sich aufeinander aufbauen, wirken sich Änderungen unterschiedlich stark auf den Gesamtaufwand aus. D. h. werden Nutzungskontexte im Projektverlauf geändert, kann dies massive Aufwände nach sich ziehen, da diese im ersten Prozessschritt definiert werden. Die schrittweise Iteration zwischen Gestaltungslösung und Evaluierung durch Prüfung unter Nutzerbeteiligung anhand der Arbeitsaufgaben hingegen minimiert diesen, da Nutzungsprobleme so früh wie möglich erkannt werden. So ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gebrauchstauglichkeit (Usability) gewährleistet: ... Das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv (Effektivität), effizient (Effizienz) und mit Zufriedenheit zu erreichen ...

[DIN EN ISO 9241-11].

Nutzungskontextbeschreibung

Das Verstehen des Nutzungskontextes ist die Grundvoraussetzung eines erfolgreichen Usability Engineering. Die Methoden und Techniken dazu sind zentrale Kernkompetenz von Usabitity Engineers. Die Dokumentation der Nutzungskontextanalyse erfolgt normgemäß pro Kernaufgabe in sogenannten Kontextszenarios. Dies sind episodische Beschreibungen von Aufgaben einer Person (z. B. des künftigen Benutzers), einschließlich deren Zusammenhänge und Ausführung im Arbeitsalltag sowie der Wirkungen der Ausführung und der Visionen zur Überwindung von Schwachstellen.

Liegt zur Erstellung keine andere Grundlage vor, werden von Führungskräften als geeignet ausgesuchte Personen in Leitfragen-Interviews befragt. Mittels der Leitfragen werden Aufgaben-, Organisation-, Kognitionserfordernissen sowie Dialog- oder Produktanforderungen ermittelt. Diese ergeben sich aus

- (natürlichem) Umfeld (Ausstattung, Arbeitsumgebung, Raumbeschaffenheit),

- unterschiedlichen Nutzungssituationen,

- organisatorischer Einbettung,

Gebrauchsverfassung

der Benutzer, aber auch aus- mit den Aufgaben verbundenen Risiken usw.

Analog zum entwicklungsbegleitenden Prototyping kann unterschieden werden zwischen

- explorativer Nutzungskontextbeschreibung zur Beurteilung der Usability-Relevanz der Kernaufgabe sowie der Ermittlung möglicher Einsatzbereiche des interaktiven Systems und

- evolutionärer bzw. verfeinernder Nutzungskontextbeschreibung zur konkreten Entwicklung.

Gerade für die neu gestaltende Entwicklung interaktiver Systeme als Bestandteil komplexer Arbeitssysteme ist das explorative Zusammenstellen und grobe Erfassen von möglichen Nutzungskontexten ein hilfreicher und vorausschauender Zugang der nur teilweise von Interview-Techniken erfasst werden kann. Auch Erfahrende haben keine Erfahrungen im Unbekannten.

Die Festlegung usability-relevanter Arbeitsaufgaben kann mittels einfacher Risikoklassifizierung erfolgen. Nur als kritische bewertete Aufgaben müssen in die tiefergehenden Betrachtungen des Usability Engineering mit einbezogen werden, was ggf. große Aufwände vermeidet. Hier setzt useContext an. Die dokumentierten Ergebnisse können dann weiter verfeinert werden. Ein wichtiges Instument dieser Verfeinerung kann useProzessCheck sein.

Mittels eines speziellen Verfahren der Prozessanalyse kann es einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Gebrauchstauglichkeit leisten. In den Arbeits-Sessions werden Arbeitsaufgaben hoch geordnet und möglichst vollständig abgebildet und so ein vollständiges Aufgabenmodell erstellt. useProcessCheck kann dabei vielfältig eingesetzt werden, von einer Sammlung und Grobstrukturierung von Arbeitsschritten bis hin zur Dokumentation der einzelnen Interaktionen in der Nutzungsoberfläche. Überdies auch als Controlling- bzw. Kennzahlen-Tool für den Prozess- oder auch Anwendungsreifegrad.

Die selbe Technik kann auch als Prozessbeschreibungs-Tool zur qualitätsnormgerechten (ISO 9001/14001) Dokumention von Arbeitsprozessen eingesetzt werden. Sehr erfolgreich erprobt wurde sie bei der Zertifizierung eines umsatzstarken Unternehmens der chemischen Industrie. Die spezielle Beschreibung der Prozessschritte und -aufgaben in useProzessMap kann so als zentraler Teil eines Qualitätshandbuchs eingesetzt werden. Ein Usability-Engineerings zur Optimierung der Gebrauchstauglichkeit ist ohne Analyse der Einbettung der Arbeitsaufgaben in die Unternehmensprozesse bzw. computergestützten Arbeitsprozesse nicht möglich.

Festlegen der Nutzungsanforderungen

Nutzungsanforderungen werden aus den begleitenden Untersuchungen in Zusammenarbeit mit den Benutzern abgeleitet. Gestaltungsbegleitend werden dabei die aus dem Nutzungskontext abgeleiteten Aufgaben mit den zugehörigen Anforderungen variiert, um gebrauchstaugliche Lösungen zu finden. Im Gegensatz zu einem Lasten- bzw. Pflichtenheft sind diese also dynamisch und werden beleitend durch Usabitity Engineers formuliert und dokumentiert. Insofern ist das Usability-Engineering Bestandteil des Requirement-Engineering. Für die Dokumentation von Anforderungen gibt es viele Tools, in die sich auch Nutzungsanforderungen integrieren lassen und ggf. auch integriert werden sollten.

Erarbeiten von Gestaltungslösungen

Das Erarbeiten von Gestaltungslösungen ist sehr bewusst im Plural gehalten. Es ist unbedingt erforderlich mit an die jeweilige bestimmte Arbeitsaufgabe angepassten Gestaltungsalternativen an die Benutzenden heranzutreten. Nicht nur um die beste Lösung zu fiden, sondern auch um der Zielgruppe anzuzeigen, dass sie nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden sollen.

Beim Erzeugen der Lösungen sind die Grundsätze der Gestaltung nach DIN EN ISO 9241-110 einzuhalten: Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Konformität mit Benutzererwartungen, Lernförderlichkeit, Steuerbarkeit, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit. Im Teil 210 noch nicht berücksichtigt ist die Neufassung des Teiles 110. Dort wurde Lernförderlichkeit durch Erlernbarkeit, Fehlertoleranz gegen Robustheit gegenüber Benutzungsfehlern sowie Individualisierbarkeit gegen Benutzerbindung ersetzt. Es lässt sich streiten, ob dies eine Verbesserung ist. Benutzerbindung ist Element des Marketing und nicht der Ergonomie. Fehlertoleranz wäre aus ergonomischer Sicht wohl besser durch Fehlervermeidung ersetzt worden. Erlernbar ist grundsätzlich auch eine sehr schlecht gestaltete Anwendung, wenn sie denn überhaupt bedienbar ist.

Ein wohlgefälliger erster Schritt auch zur grundsätzlich abzubildenden Nutzerbeteiligung ist das Card Sorting. Bei dieser Usability-Methode werden durch Gruppenarbeit mit Benutzenden und/oder Fachexperten für die Zielgruppe leicht verständliche und gebrauchstaugliche Begriffshierarchien entwickelt bzw. überprüft. So abgestimmte Informationsarchitekturen, Workflows, Menüstrukturen oder Navigationspfade minimieren die Einarbeitungszeit und erhöhen massiv die Akzeptanz.

useCardsort kann hierzu vielfältig eingesetzt werden, von einer Sammlung und Grobstrukturierung von Begriffen bis hin zur Dokumentation einer strukturierten Hierarchie von vorgegebenen Begriffen.

Neben einem für die Nutzer verständlichen Wording ist ein Prototyping wesentlich für das Usability-Engineering. Beim Prototyping werden die unterschiedlichen Gestaltungsansätze durch Benutzer begutachtet, diskutiert und ggf. auch ausprobiert. Anzustreben ist, dass das Prototyping erst beginnt, nachdem mittels Kontextszenarien ein gemeinsames Grundverständnis aller Stakeholder hergestellt und der Ablauf des Änderungsprozesses allen klar ist.

Beim entwicklungsbegleitenden Prototyping werden unterschieden

- das Explorative Prototyping zur Anforderungsermittlung und groben Gestaltungsentwürfen und

- das Evolutionäre Prototyping zu deren iterativen Weiterentwicklung.

Das Prototyping hat enormen Einfluß auf den Projekterfolg:

- Prototypen veranschaulichen ausgewählte Aspekte des zukünftigen Systems.

- Prototypen fördern das Verstehen von noch unklaren Tätigkeitsanforderungen sowie schwer vorstellbarer Gestaltungsmerkmale.

- Die Ausgestaltung des Prototypen hängt von den zu lösenden Nutzungsproblemen ab, schöne Bildschirmlayouts mit Icons und Farben sind dabei kontraproduktiv.

- Prototyping hilft speziell Einarbeitungsprobleme (nicht überdauernde Nutzungsprobleme) zu erkennen und zu beseitigen.

- Die Teilnehmer des Prototyping müssen auf die Präsentation des Prototypen vorbereitet werden z. B. durch einen gemeinsamen Workshop zur Zielfindung.

- Das Prototyping erhöht durch die Beteiligung die Motivation der Benutzer massiv (Mayo-Effekt), insbesondere wenn diese bereits früh beteiligt werden.

- Entscheidungen im Prototyping Prozess müssen auf Konsens beruhen, Designalternativen helfen bei der Konsensbildung.

Ein Prototyp kann verschiedene Formen haben: von Papier und Bleistift (auch auf einem Clipboard) über Office-Präsentationsgrafiken bis zu GUI- bzw. Mockup-Builder. Es hat sich gezeigt, dass ein zu gut

gestalteter Prototyp schlechtere Ergebnisse liefert. Man sollte möglichst lange bei den einfachen Werkzeugen bleiben, nicht nur wegen der Schnelligkeit. Die Praxis hat gezeigt, dass Benutzende an Ihrem Arbeitsplatz beispielsweise Callcentern oft nur einfache Dateien öffnen können, allein daran scheitern komplexere Tools gern mal. Auch aus diesem Grund wurde usePrototype entwickelt.

Zentral ist hier die besonders einfache Benutzung, so dass auch weniger computer-affine Menschen damit arbeiten können. Auch durch Online-Gruppenarbeit mit Benutzenden und/oder Fachleuten können leicht verständliche und gebrauchstaugliche Oberflächenentwürfe entwickelt bzw. überprüft werden. Ausgehend von einer vollständig abzubildenden Handlungs-Regulation (W. Hacker) finden sich auch die unumgänglichen Gestaltungserfordernissen aus Arbeitsstätten- und BITV-Verordnung mit fertigen Gestaltungsvorschlägen.

Neuartige Oberflächenelemente abgeleitet aus den kognitions- und arbeitspychologischen Grundlagen in Kombination mit ergonomischem Regelsystem (Stellteile-Anzeigen) finden sich in usePrototype als angebotenen Oberflächenelemente. Sie erfüllen daher aus sich heraus viele Aspekte von Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Lernförderlichkeit, Steuerbarkeit und Fehlertoleranz.

Evaluierung der Gebrauchstauglichkeit bzw. deren Prüfung

Für die sog. benutzerzentrierte Evaluierung stehen grundsätzlich drei Vorgehensprinzipien mit ansteigendem Aufwand zur Verfügung die Inspektion durch Experten, die Prüfung mit Benutzern (Usability-Tests) und die Langzeitbeobachtung. Die teilweise anspruchsvolle Durchführung ist ein weiteres Element der Kernkompetenz von Usabitity Engineers. Es können jeweils unterschiedliche Methoden und Techniken eingesetzt werden.

Zur Evaluierung der Gebrauchstauglichkeit müssen die Aufgaben und die Anforderungen zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit / Validität festgelegt sein. Letzlich werden die Benutzenden bei dieser software-ergonomischen Prüfung bei der Ausführung dieser Arbeiten beobachtet und ggf. auch dazu befragt. Die Effektivität ist nicht gewährleistet, wenn jemand die gestellte Aufgabe nicht bewältigen kann. Schwierigkeiten, Engpässe und Fehlnutzungen bestimmen die Minderung der Ausmaß der Effizienz. Die Befragung lässt Rückschlüsse auf die Zufriedenheit bzw. die Akzeptanz zu.

Usability Engineering von betrieblichen Arbeitssystemen vs. Consumer-Anwendungen

Das Usability Engineering bei betrieblichen Arbeitssystemen unterscheidet sich grundsätzlich von dem bei Consumer-Anwendungen.

- Arbeitssysteme haben zumeist einen hohen Komplexitätsgrad bei den Anwendungen und den abgewickelten Arbeitsaufgaben beispielsweise Zeiträume von Aufgaben bis in den Wochenbereich.

- notwendige Begleitfunktionen wie Wiedervorlage, Frei- und Übergaben etc. Benutzer können geschult werden und arbeiten oft längerfristig mit den Anwendungen, d. h. sie sind nach einer gewissen Zeit eingearbeitet. Typisch dafür sind

- Customizing von ERP-Systemen wie z. B. SAP

- Spezialisierten Call-Center-Anwendungen z. B. bei Versicherungen

- GUIs von Leitwarten und Überwachungssystemen

Umgekehrt haben Consumer-Anwendungen zumeist eine notwendigerweise für ungeübte Benutzer minimierte Komplexität.

- Benutzer würden sonst scheitern und/oder den Anbieter wechseln (Bindung).

- Die Gestaltung orientiert sich sehr an externen Standards.

- Sie können aber Teil eines übergeordneten Arbeitsprozesses sein.